中嶋亮太 海洋 プラスチックー深海に溜まる永遠に消 えないごみ

Original version in Japanese

安価で耐久性に優れたプラスチック製品は私たち の生活を向上させてきたが、同時に海洋へと流出する膨大 な量のプラスチックごみが深刻な環境問題を引き起こして いる。ほとんどのプラスチックは微生物に分解されず、海 に永遠に残り続けるため、海洋は次第にプラスチックで溢 れていく。世界で最も深いマリアナ海溝や北極海、南極海 でもプラスチックの痕跡が見つかり、プラスチックのない 海洋はもはや存在しないと言える。この記事では、私が所 属する国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) の研究チームが進めてきた研究成果を交えながら、海洋プ ラスチックごみ問題の現在とこれからについて述べる。

■大量生産と大量廃棄 世界中で年間約4億トンのプラスチックが生産され ており、これは全人類の体重とほぼ同等だ。プラスチック の大量生産は1950年に始まり、2017年までの合計生産量 は約92億トンになる。廃棄されたプラスチックは70億トン を超え、そのうち10%がリサイクルされ、14%が焼却さ れ、残りの大部分は埋め立てられたり環境中に放出されたりし た1。リサイクルされたプラスチックが再びリサイクルさ れる率は約10%に過ぎず、現在のリサイクルプロセス は持続可能ではない。

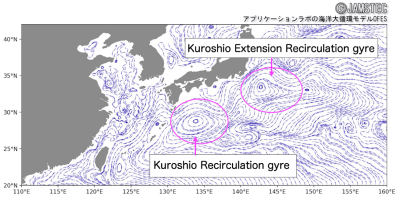

■世界の6割以上のプラスチックごみがアジアから流出 海洋で見つかるプラスチックごみのうち、大部分 の80%は陸上に由来し、主に日常生活で使用される使い捨 てプラスチックが排水や風によって海に運ばれる。残りの 20%は漁業等の海洋活動から発生するプラスチックである2 。年間に陸上から海へと流出するプラスチックご み量の推定値には幅があり、50万トンから最大で1000万 トンとされている3-4-5。プラスチックが完全に回収・処理 されれば海洋への流出は防げるが、問題は適切に管理さ れていないプラスチックごみである。これには野ざらし のごみや、ごみ箱から溢れたごみ、不法な埋立地のごみ などが含まれる。これらの「管理不十分なプラスチック ごみ」の一部が結果的に海へと流出する。世界全体で発 生する管理不十分プラスチックごみは年間6000万〜9900 万トンもあるが、そのうち60%以上がアジアから発生して いる6。 陸上から海へのプラスチックの流出は、大雨の後 や台風やハリケーンの通過後に特に顕著である。日本の相 模湾で、台風通過直後にプラスチックの観察した際、河川 を通じて湾内に流れ込んだプラスチックや木屑が海面全体 を覆っていた。海面に浮かぶマイクロプラスチックの量を 調べると、台風通過前と比較して1300倍に増加していた7 。しかし、湾内に流出した大量のプラスチックごみは、海 流にのって速やかに広い外洋へと運ばれてしまう(Fig.1)。

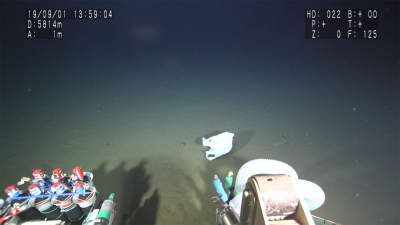

■行方不明プラスチックの謎 海洋に流出したプラスチックの総量については さまざまな推測があり、2500万トンから1億トン以上と される8。しかしながら、海表面に実際に浮いているプラ スチックは、全体の約10%に相当する数十万から数百万 トン程度である9。残り90%のプラスチックの行方が分かっ ておらず「行方不明プラスチック」と呼ばれるが、おそ らく大部分は深海に沈んでいる。 多くの人がプラスチックごみは海面を浮かぶイ メージを持っているかもしれないが、藻類やフジツボな どの生物付着や粒状有機物との凝集などによって重くな り、最終的には沈んでしまう。例えば、食品包装用の袋 の多くは最初は水に浮いているが、生物付着等によって やがて沈む。実際に深海に行くと、場所によっては多く の食品包装が見られる(Fig.2)。 まだ行方不明プラスチックを説明できるほど 大量のプラスチックは海底から見つかってはいない が、日本近海の深海底が最も怪しいプラスチックごみ 集積地のひとつである。その理由を以下に述べる。

■日本は海洋プラスチックのホットスポット 日本周辺の海域は、日本海を北上する「対馬 暖流」と太平洋を北上する「黒潮」という二つの主要 な海流の影響を受けている。これらの海流は東アジア や東南アジアからの大量のプラスチックごみを運んで くるため、日本の近海ではマイクロプラスチックの濃 度が高い。過去の研究によると、日本周辺海域のマイク ロプラスチック濃度は世界平均の27倍もあり、日本の海 がプラスチック汚染の集中地であることが示されている 10。同様のことが深海底でも観察される可能性が高い。

日本近海には、巨大な深海ごみの集積場所 が少なくとも2か所存在すると予想されている。1つ目 は四国沖の「黒潮・再循環域」の海底であり、2つ目 は房総半島沖の「黒潮続流・再循環域」の海底であ る(Fig.3)。「黒潮・再循環域」と「黒潮続流・再循環 域」では、表層の海流が強く渦を巻きながら循環して おり、この海流により日本や東アジア、東南アジアか ら運ばれてくるプラスチックごみが海流の渦に巻き込 まれて集積している。そのため渦によって集積したご みが沈降することで海底に大量のごみを輸送し、巨大 なごみの堆積が深海底に形成されていると考えた。

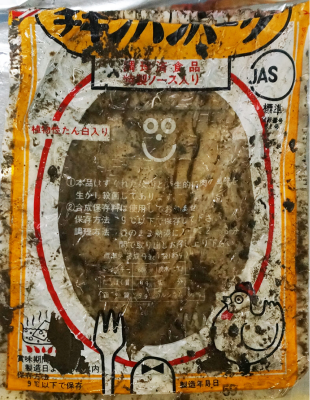

■日本の深海に溜まるプラスチック 我々の研究チームは、まず「黒潮続流・再循環 域」の海底調査を実施した。この海域は、陸から500 km も離れており、水深は5000 mを超える。有人潜水調査船 「しんかい6500」を使って、水深5700 mから5800 mの 海底を調査したところ、多くの使い捨てプラスチックが 見つかった(Figs. 4 and 5)。1平方キロメートルあたり約 5000個のマクロプラスチックごみ(直径25 mm以上のプ ラスチック)が発見された11。これは、かつての認識を覆 すほど多い数である。深海底のプラスチックごみの数は 陸から離れるほど少なくなることが常識であったが、今 回の結果はそれを否定する結果となった。また、北太平 洋の他の海域から同様の水深帯の深海底で調べられたマ クロプラスチックごみの数に比べて2桁も多かった。 さらに「黒潮続流・再循環域」の深海底の堆積物 に含まれるマイクロプラスチック濃度を調べたところ、堆 積物1グラムあたりに約600粒のマイクロプラスチックが確 認された12。これは陸に近い深海底の値よりも一桁高く、 また地中海や北大西洋の堆積物中のマイクロプラスチック 濃度と比べて数倍から数千倍も多い。 JAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」 を用いた流れ場のシミュレーションによると、この地域の 深海底に見られるプラスチックごみは遠くの海底から水平 方向に運ばれてきたものではなく、この地域の海表面に集 まったプラスチックごみが上層から直接沈んできたもので あることがわかった11。これらの研究も含め、日本周辺の 深海底のプラスチック濃度が他の海域に比べて非常に高 いことが明らかになりつつある。 深海底で発見されるごみの大部分は、ポリ袋や 食品包装などの使い捨てプラスチック製品ある。「黒潮 続流・再循環域」の深海底からは、1984年製造と記され た(回収時で)35年以上前の食品包装がほとんど無傷か つ印刷も鮮明なまま見つかった(Fig. 6)。深海は水温が低 く、また紫外線が届かないため、プラスチックを劣化さ せる要素がない。その後の調査で、1973年や1984年に製 造された食品包装など、半世紀前に捨てられたごみが見 つかっている。深海に堆積したプラスチックは「消えな いごみ」として海底に残り続ける。

■中深層に蓄積する微小マイクロプラスチック 先ほどは深海底の話しをしたが、海底だけでな く、中深層の海中でもプラスチックが溜まる層があること が最近の研究から見えてきた。北太平洋におけるマイクロ プラスチックの研究から、水深2000 mの中深層にマイク ロプラスチックが多量に存在することが明らかになったの だ13。特に、直径が数十μm程度の非常に小さなマイクロプ ラスチックがこの中深層に蓄積していることがわかった。

海面に存在するマイクロプラスチックは、生物付 着等によって次第に深海へ沈んでいくが、沈降する過程で その表面の有機物が微生物によって消費され、プラスチッ クを沈める因子が失われてしまう。これにより、一見する と再び浮上しそうに思うが、これらの極小粒子は簡単には 浮上せず、さらに分解しにくい有機物がプラスチック表面 に残るため、浮かび上がることも沈むこともない状態が続 く。結果として、海の中深層にマイクロプラスチックが層 を成して蓄積されている実態が見えてき た。海洋プラスチックの約80%は炭素で構成されるが、 海中のプラスチック濃度は指数関数的に増え続けている ため、このような「溜まり場」ではプラスチックの炭素 量が生物系の有機炭素量に匹敵する可能性があり、そう なった時の生態系や物質循環への影響が懸念されている14。

■プラスチックがもたらす問題 海洋へ流出するプラスチックは、多様な影響を生 態系や生物に及ぼすことが分かっている。プラスチックが もたらす問題はいくつもあるが、ここではプラスチックの 誤食について述べる。人間は意図的にプラスチックを食べ ることはないし、もし誤って小さなプラスチック片を摂取 しても、消化されずに体外に排出される。しかし、多くの 海洋生物はプラスチックを誤って餌と認識し摂取してしま う。プラスチックに餌の匂いがつくことが要因のひとつで ある15。一部の海鳥はプラスチックを餌と勘違いし、それ を雛に与える。これにより、雛の胃にプラスチックが蓄積 され、消化管の閉塞や栄養不足による死に至る。大きなプ ラスチック片を摂取した場合、消化管が物理的に傷つくこ ともある。魚類においても、調査された約500種類の中で 60%以上が体内にマイクロプラスチックを保持しているこ とが確認された16。イワシなどの小魚は、海中のプランク トンを丸呑みする際にマイクロプラスチックも一緒に摂取 してしまう。海水中のマイクロプラスチック濃度が高くな れば、マイクロプラスチックの摂取を避けることはできな くなる。すでに700種を超える海洋生物がプラスチックを 誤食しているが17、海洋のプラスチック濃度は年々増加し ており、生物に取り込まれる量も増えていくだろう。 日本の研究チームによれば、海中のマイクロプ ラスチック濃度が1立方メートルあたり1グラムを超える と、海洋生物に顕著な悪影響が出ると指摘されている18 。特に北太平洋の表層では、2060年代にその濃度を超 える可能性があると予測されているが、海底ではプラ スチック量がより多いためさらに早く悪影響が現れる かもしれない。また、プラスチックに含まれる添加剤に よる有害化学物質の影響も考慮する必要がある。以下に 述べる通り、これらの化学物質は長期にわたって環境に 残り続け、広範囲にわたり影響を及ぼす可能性がある。

■プラスチックの添加剤に毒性が マイクロプラスチックは、そのサイズが小さけれ ば消化されずに便として体外に排出されるため、現在のマ イクロプラスチック濃度では特に生物に直接的な問題はな いと考えられている。しかし、問題はプラスチック自体の

毒性ではなく、プラスチックに含まれる有害な化学物質( 添加剤)である。これらの添加剤には、生物に有害な影響 を及ぼすものが含まれる場合がある。例えば、プラスチ ックの難燃性を高めるために使われてきたPBDEs(ポリ 臭化ジフェニルエーテル)は、かつて電化製品や家具に 広く使用されていた。しかし、その環境への持続性や生 物への蓄積性、長距離移動性、生殖に対する毒性が問題 視され、PBDEsはストックホルム条約で残留性有機汚染 物質(POPs)に指定され、使用や製造が禁止されている。 同様に、プラスチックの紫外線耐性を高めるBZT-UVs( ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤)のUV-328、ヘキサ ブロモシクロドデカン(HBCD)や一部の有機フッ素化合物 (PFOA)などのプラスチック関連化学物質が最近POPsに指 定された。 これらの添加剤はプラスチックから抜け出しや すく、生物がプラスチックを摂取すると消化液で抽出さ れて体内に移動し、脂肪に蓄積される。生物が有害化学 物質を含むプラスチックを直接あるいは間接的に摂取す ることにより、これらの有害化学物質が体内に蓄積され ることがある。我々が日本の深海に生息するサメの肝臓 に含まれるプラスチック添加剤の調査を行ったところ、 捕獲された8種の全ての深海サメから高濃度のPBDEsが検 出された19。このような有害物質は生物濃縮により、食物 連鎖の上位に位置する生物に特に多く見られる。同様に、 水深9000mを超える超深海の海底で採取されたカイコウ オオソコエビという甲殻類からは、BZT-UVsのUV-328が 検出された20。これらの結果は、深海の隅々までプラスチ ック由来の化学物質汚染が及んでいることを示す(Fig.7)。

■プラスチックとの正しい付き合い方 日々大量のプラスチックが陸から海に流れ出て おり、一度海に入ると回収はほぼ不可能である。浜辺や 河川から漂着ごみを回収することは可能だが、これは海 に流入するごみのごく一部に過ぎない。既に海に入って しまったプラスチックごみは回収が難しいため、新たな プラスチックの流出を防ぐことが重要である。このため には、海洋で最も多い「使い捨てプラスチック」への対 策が必要となる。 積極的にリサイクルすれば解決すると安易に考え る人は多い。現在の世界のプラスチックリサイクル率は約 10%であるが、リサイクルされたプラスチックが再びリサ イクルされる割合もまた約10%であり、永続的にリサイク ルされる訳ではない。リサイクルは抜本的な解決策ではな く、プラスチックの使用量を減らし、生産を削減すること が重要である。特に「使い捨てプラスチック」の削減が必 要で、持続可能な未来に向けてプラスチック以外の代替材 料への転換が求められている。 生分解性プラスチックは水と二酸化炭素に分解さ れる特性があり、海洋でも分解する生分解性プラスチック の開発が進められている21。しかし、海洋生分解性プラス チックも、すぐに分解されるわけではなく、長期的には通 常のプラスチックと同様の環境問題を引き起こす可能性が ある。そのため、海洋生分解性プラスチックの使用は特定 のリスクを伴う用途に限定されるべきだろう。 プラスチック汚染への対策意識は世界的に高ま っており、2022年3月の国連環境会議では、2025年まで にプラスチック問題の解決に向けた国際条約を作成する 準備を始めることで、175カ国・地域が合意した。プラス チックの生産と使用に良い意味で大きな変化が起きるこ とに期待したい。

参考文献

1 : R. Geyer, J. R. Jambeck, K. L. Law, Production, use, and fate of all plastics ever made. Science advances 3, e1700782 (2017). 2 : C. Morales-Caselles, J. Viejo, E. Martí, D. González-Fernández, H. Pragnell-Raasch, J. I. González-Gordillo, E. Montero, G. M. Arroyo, G. Hanke, V. S. Salvo, An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter. Nature Sustainability 4, 484-493 (2021). 3 : J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law, Plastic waste inputs from land into the ocean. science 347, 768-771 (2015). 4 : L. J. Meijer, T. Van Emmerik, R. Van Der Ent, C. Schmidt, L. Lebreton, More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. Science advances 7, eaaz5803 (2021). 5 : M. L. Kaandorp, D. Lobelle, C. Kehl, H. A. Dijkstra, E. van Sebille, Global mass of buoyant marine plastics dominated by large long-lived debris. Nature Geoscience 16, 689-694 (2023). 6 : L. Lebreton, A. Andrady, Future scenarios of global plastic waste generation and disposal. Palgrave Communications 5, 1-11 (2019). 7 : R. Nakajima, T. Miyama, T. Kitahashi, N. Isobe, Y. Nagano, T. Ikuta, K. Oguri, M. Tsuchiya, T. Yoshida, K. Aoki, Plastic after an extreme storm: The typhoon-induced response of micro-and mesoplastics in coastal waters. Plastic Pollution in the Bay Areas, (2022). 8 : A. Isobe, S. Iwasaki, The fate of missing ocean plastics: Are they just a marine environmental problem? Science of the Total Environment 825, 153935 (2022). 9 : E. Van Sebille, C. Wilcox, L. Lebreton, N. Maximenko, B. D. Hardesty, J. A. Van Franeker, M. Eriksen, D. Siegel, F. Galgani, K. L. Law,A global inventory of small floating plastic debris. Environmental Research Letters 10, 124006 (2015). 10 : A. Isobe, K. Uchida, T. Tokai, S. Iwasaki, East Asian seas: a hot spot of pelagic microplastics. Marine pollution bulletin 101, 618-623 (2015). 11 : R. Nakajima, M. Tsuchiya, A. Yabuki, S. Masuda, T. Kitahashi, Y. Nagano, T. Ikuta, N. Isobe, H. Nakata, H. Ritchie, Massive occurrence of benthic plastic debris at the abyssal seafloor beneath the Kuroshio Extension, the North West Pacific. Marine Pollution Bulletin 166, 112188 (2021). 12 : M. Tsuchiya, T. Kitahashi, R. Nakajima, K. Oguri, K. Kawamura, A. Nakamura, K. Nakano, Y. Maeda, M. Murayama, S. Chiba, Distribution of microplastics in bathyal-to hadal-depth sediments and transport process along the deep-sea canyon and the Kuroshio Extension in the Northwest Pacific.Marine Pollution Bulletin 199, 115466 (2024). 13 : S. Zhao, T. J. Mincer, L. Lebreton, M. Egger, Pelagic microplastics in the North Pacific Subtropical Gyre: A prevalent anthropogenic component of the particulate organic carbon pool. PNAS nexus 2, pgad070(2023). 14 : A. Stubbins, K. L. Law, S. E. Muñoz, T. S. Bianchi, L. Zhu, Plastics in the Earth system. Science 373, 51-55 (2021). 15 : M. S. Savoca, M. E. Wohlfeil, S. E. Ebeler, G. A. Nevitt, Marine plastic debris emits a keystone infochemical for olfactory foraging seabirds.Science advances 2, e1600395 (2016). 16 : A. Markic, J.-C. Gaertner, N. Gaertner-Mazouni, A. A. Koelmans, Plastic ingestion by marine fish in the wild. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 50, 657-697 (2020). 17 : S. Kühn, J. A. Van Franeker, Quantitative overview of marine debris ingested by marine megafauna. Marine pollution bulletin 151, 110858(2020). 18 : A. Isobe, S. Iwasaki, K. Uchida, T. Tokai, Abundance of non-conservative microplastics in the upper ocean from 1957 to 2066. Nature communications 10, 417 (2019). 19 : R. Nakajima, M. Kawato, Y. Fujiwara, S. Tsuchida, H. Ritchie, K.Fujikura, Occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)in deep-sea sharks from Suruga Bay, Japan. Marine Pollution Bulletin 176,113427 (2022). 20 : R. Nakajima, T. Ikuta, K. Oguri, H. Ritchie, Occurrence of polybrominated diphenyl ethers and benzotriazole UV stabilizers in the hadal amphipod Hirondellea gigas. iScience 26, (2023) 21 : T. Omura, N. Isobe, T. Miura, S. i. Ishii, M. Mori, Y. Ishitani, S.Kimura, K. Hidaka, K. Komiyama, M. Suzuki, Microbial decomposition of biodegradable plastics on the deep-sea floor. Nature Communications 15,568 (2024)

©JAMSTEC

Fig. 1.

ニューストンネットで採取されたマイクロプラスチッ

ク。大きさが5mm以下のプラスチック片をマイクロプ

ラスチックと呼ぶ。現在、世界の海表面には170兆個

を超えるマイクロプラスチックが漂う。

©JAMSTEC

Fig. 2.

日本の東北沖の海底に堆積するプラスチックごみ(水深

660m)。軽いプラスチックも、藻類などの生物が付着

したりして、重くなって沈む。

©JAMSTEC

Fig. 3.

日本近海で海洋ごみが集積すると予測された黒潮再循

環域(Kuroshio Recirculation gyre)と黒潮続流再循環

域(Kuroshio Extension Recirculation gyre)。

©JAMSTEC

Fig. 4.

房総半島沖の海底で見つかったポリ袋(水深5814m)。

深海底では袋などの包装ごみが最も多い。

©JAMSTEC

Fig. 5.

水深5813 mの海底で見つかった風船ごみ。風船ごみと

しては世界最深記録である。

©JAMSTEC

Fig. 6.

房総半島沖の海底から採取された食品包装(水深5707m)。1984年に製造された印字が読める(回収時で35年前のごみ)。プラスチックは生物によって 分解されず、完全に崩壊してなくなるまでに数百年

から千年以上かかると考えられている。

©JAMSTEC

Fig. 7.

房総半島沖の水深9200mの海底から採取された甲殻

類、カイコウオオソコエビ。その体内からはプラスチ

ックに使われる有害な化学物質(紫外線吸収剤UV-328)が検出された。