Ryota Nakajima, Ph.D.

Plastique marin – Les déchets éternels qui s’accumulent dans les profondeurs de la mer

Traduction française

Les produits en plastique bon marché et durables ont amélioré notre vie, mais en même temps,

l’énorme quantité de déchets plastiques qui se déversent dans les océans pose un grave problème

environnemental. La plupart des plastiques ne sont pas décomposés par les microbes et restent

indéfiniment dans l’océan, remplissant progressivement l’environnement marin de plastique. Des

traces de plastique ont été trouvées dans lesrégionsles plus profondes dumonde, comme la fosse

des Mariannes, ainsi que dans les océans Arctique et Antarctique, ce qui permet de conclure

qu’aucun océan n’est plus exempt de plastique. Cet article traite de l’état actuel et futur des

problèmes liés aux débris plastiques marins, en intégrant les résultats des recherches de l’équipe de

l’Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres (JAMSTEC), à laquelle

j’appartiens.

PRODUCTION DE MASSE ET ÉLIMINATION

Environ 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, ce qui

équivaut presque au poids total de l’humanité. La production de masse de plastique a commencé

en 1950, et la production cumulée en 2017 était d’environ 9,2 milliards de tonnes. Plus de 7

milliards de tonnes de plastiques jetés dépassent, dont 10 % ont été recyclés et 14 % incinérés, tandis que la majorité du reste a été mise en décharge ou rejetée dans l’environnement1. Le taux de recyclage des plastiques recyclés n’est que d’environ 10 %, ce qui indique que les processus de recyclage actuels ne sont pas durables.

PLUS DE 60 % DES DÉBRIS PLASTIQUES DE LA PLANÈTE PROVIENNENT D’ASIE

La grande majorité des débris plastiques présents dans les océans, soit 80 %, proviennent de

sources terrestres, principalement des plastiques jetables de tous les jours qui sont transportés vers la mer par le drainage et le vent. Les 20 % restants proviennent des activités marines telles que la pêche 2. La quantité estimée de débris plastiques s’écoulant de la terre à la mer chaque année varie de 500 000 tonnes à 10 millions de tonnes3. Si les plastiques étaient entièrement collectés et traités, les rejets marins pourraient être évités, mais le problème réside dans la gestion inadéquate des débris plastiques. Il s’agit notamment des ordures laissées à l’air libre, du trop plein des poubelles et des débris provenant de décharges illégales. Une partie de ces « déchets plastiques mal gérés » finit parse retrouver dans la mer. Chaque année, 60 à 99 millions de tonnes de ces déchets sont produits dans le monde, dont plus de 60 % proviennent d’Asie 4. L’écoulement des plastiques de la terre vers la mer est particulièrement visible près de fortes pluies ou le passage de typhons ou d’ouragans. Dans la baie de Sagami, au Japon, lorsque des plastiques ont été observés immédiatement après un typhon, les plastiques et les débris de bois qui s’étaient écoulés dans la baie par les rivières recouvraient toute la surface de la mer. La quantité de microplastiques flottant à la surface a été multipliée par 1300 par rapport à la période précédant le typhon 5. Cependant, la grande quantité de débris plastiques qui s’est écoulée dans la baie a été rapidement transportée par les courants océaniques vers le vaste océan (Fig. 1).

LE MYSTÈRE DES PLASTIQUES MANQUANTS

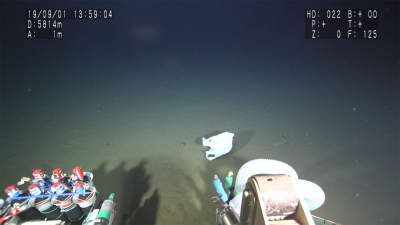

La quantité totale de matières plastiques déversées dans les océans est estimée entre 25 millions et plus de 100 millions de tonnes6. Cependant, la quantité réelle de plastique flottant à la surface des océans ne représente qu’environ 10 % du total, soit plusieurs centaines de milliers à quelques millions de tonnes7. On ne sait pas où se trouvent les 90 % de plastique restants, appelés « plastiques manquants », mais il est fort probable qu’une grande partie d’entre eux ait coulé dans les profondeurs de la mer. Nombreux sont ceux qui pensent que les débris plastiques flottent à la surface de l’océan, mais ils s’alourdissent en raison d’attaches biologiques telles que les algues et les bernacles et de l’agrégation avec des matières organiques particulaires, pour finalement couler. Par exemple, de nombreux sacs utilisés pour l’emballage des aliments flottent d’abord sur l’eau, mais finissent par couler en raison d’attaches biologiques. Dans les profondeurs marines, selon

l’endroit, on peut observer de nombreux emballages alimentaires(Fig. 2). Bien qu’aucune quantité importante de plastique n’ait encore été trouvée sur les fonds marins pour expliquer la disparition des plastiques, les fonds marins près des côtes japonaises sont l’une des zones les plus suspectes en ce qui concerne l’accumulation de débris plastiques. Les raisons de ce phénomène sont expliquées ci-dessous.

LE JAPON, POINT CHAUD DU PLASTIQUE MARIN

Les eaux entourant le Japon sont influencées par deux grands courants océaniques : le courant

chaud de Tsushima, qui s’écoule vers le nord à travers la mer du Japon, et le courant de Kuroshio, qui s’écoule vers le nord à travers l’océan Pacifique. Ces courants apportent une grande quantité de débris plastiques en provenance d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud-Est, ce qui entraîne une forte concentration de microplastiques dans les eaux proches du Japon. Des recherches antérieures indiquent que la concentration de microplastiques dans les eaux autour du Japon est 27 fois supérieure à la moyenne mondiale, ce qui suggère que les mers du Japon sont un point focal pour la pollution plastique8. Une situation similaire est probablement observée dans les grands fonds marins.

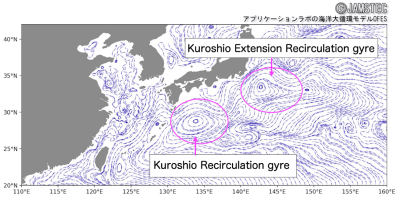

On s’attend à ce qu’il y ait au moins deux sites importants d’accumulation de déchets en eaux profondes près des côtes japonaises. Le premier est situé sur le fond marin dans la « gyre de recirculation de Kuroshio » au large de la côte de Shikoku, et le second dans la « gyre de recirculation d’extension de Kuroshio » au large de la péninsule de Boso (Fig. 3). Dans la « gyre de recirculation de Kuroshio » et la « gyre de recirculation d’extension de Kuroshio », les courants de sur- face sont forts et tourbillonnent, ce qui fait que les plastiques apportés du Japon, de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Est sont pris dans les gyres et s’y accumulent. On pense que les débris accumulés par les gyres sont transportés vers les fonds marins, formant d’importants dépôts de débris sur les fonds marins profonds.

ACCUMULATION DE PLASTIQUES DANS LES EAUX PROFONDES DU JAPON

Notre équipe de recherche a d’abord mené une étude des fonds marins dans la « gyre de

recirculation de l’extension du Kuroshio ». Cette zone est située à 500 km de la terre, à des

profondeurs supérieures à 5000 m. À l’aide du submersible habité « Shinkai 6500 », nous avons

étudié les fonds marins à des profondeurs de 5700 à 5800 m et avons trouvé de nombreux plastiques à usage unique (Fig. 4 et 5). Environ 5000 macro-débris de plastique (plastiques d’un diamètre de 25 mm ou plus) ont été découverts par kilomètre carré9. Ce chiffre est nettement plus élevé que ce que l’on croyait jusqu’à présent. Bien qu’il soit communément admis que le nombre de débris plastiques au fond des mers diminue à mesure que l’on s’éloigne de la terre, nos résultats contredisent cette idée. En outre, le nombre de macro débris plastiques trouvés à des profondeurs similaires dans d’autres zones du Pacifique Nord était de deux ordres de grandeur plus élevé.

En outre, lorsque nous avons examiné la concentration de microplastiques dans les sédiments des fonds marins pro- fonds du « gyre de recirculation de l’extension de Kuroshio », environ 600 particules de microplastiques par gramme de sédiments ont été confirmées10. Cette valeur est supérieure d’un ordre de grandeur aux valeurs relevées près des fonds marins côtiers et plusieurs fois à des milliers de fois supérieure aux concentrations de microplastiques dans les sédiments de la Méditerranée et de l’Atlantique Nord.

Les simulations des champs d’écoulement réalisées à l’aide du superordinateur « Earth Simulator » de JAMSTEC ont révélé que les débris plastiques observés dans les grands fonds marins de cette région ne provenaient pas horizontalement de fonds marins éloignés, mais qu’ils avaient directement coulé à partir des débris plastiques accumulés à la surface de cette région11.

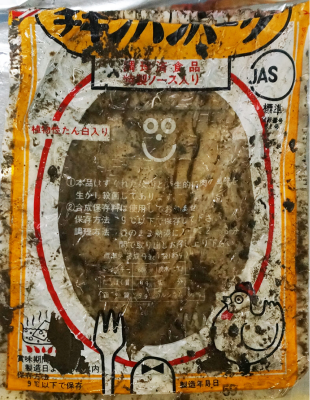

Ces études, entre autres, montrent de plus en plus clairement que la concentration de plastiques dans les grands fonds marins autour du Japon est très élevée par rapport à d’autres zones marines. La plupart des débris trouvés dans les grands fonds marins sont des produits en plastique à usage unique, tels que des sacs en plastique et des emballages alimentaires. Dans les fonds marins profonds du « gyre de recirculation de l’extension de Kuroshio », des emballages alimentaires fabriqués en 1984, vieux de plus de 35 ans au moment de la collecte, ont été retrouvés presque intacts et avec une impression claire (Fig. 6). Les eaux profondes présentent des températures basses et une absence de pénétration de la lumière ultraviolette, facteurs qui empêchent la dégradation des plastiques. Des enquêtes ultérieures ont permis de trouver des débris tels que des emballages alimentaires fabriqués en 1973 et 1984, ainsi que des débris jetés il y a un demi-siècle.

Le plastique qui s’est déposé dans les profondeurs de la mer continue de rester sur les fonds marins sous forme de « débris indestructibles ».

ACCUMULATION DE MICROPLASTIQUES DANS LES COUCHES MOYENNES PROFONDES

Alors que la discussion précédente portait sur les grands fonds marins, des recherches récentes ont révélé qu’il existe des couches de la mer semi-profonde où les plastiques s’accumulent. Des études sur les microplastiques dans le Pacifique Nord ont montré qu’une grande quantité de microplastiques se trouve à une profondeur de 2000 m dans les couches intermédiaires12. On a constaté que des microplastiques particulièrement petits, d’un diamètre de quelques dizaines de micromètres, s’accumulent dans ces couches de profondeur moyenne.

Les microplastiques présents à la surface de la mer s’enfoncent progressivement dans les

profondeurs marines en raison d’attaches biologiques, etc. Cependant, au cours du processus de

coulée, la matière organique à leur surface est consommée par les microbes, et les facteurs qui provoquent la coulée des plastiques sont perdus. À première vue, on pourrait penser que ces minuscules particules referaient surface, mais elles ne remontent pas facilement, et davantage de matière organique indigeste reste à la surface des plastiques, continuant ainsi à ne pas flotter ni couler. En conséquence, des couches de microplastiques ont été observées dans les couches de profondeur moyenne de lamer. Étant donné qu’environ 80 % des plastiques marins sont composés de carbone et que la concentration de plastiques dans la mer continue d’augmenter de manière exponentielle, ces « zones d’accumulation » pourraient potentiellement avoir une quantité de carbone plastique comparable à la quantité de carbone organique des systèmes biologiques, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’impact sur les écosystèmes et les cycles de matières13.

PROBLÈMES CAUSÉS PAR LES PLASTIQUES

Le plastique qui se déverse dans les océans a divers impacts sur les écosystèmes et la vie marine. Les plastiques sont à l’origine de divers problèmes, mais c’est la question de l’ingestion de plastique qui sera abordée ici. Les humains ne mangent pas intentionnellement de plastique et s’ils ingèrent accidentellement de petits morceaux de plastique, ceux-ci ne sont pas digérés et sont excrétés par l’organisme. Cependant, de nombreux organismes marins prennent le plastique pour de la nourriture. L’un des facteurs est l’odeur des aliments attachés au plastique14. Certains oiseaux de mer confondent le plastique avec de la nourriture et le donnent à leurs bébés. Le plastique s’accumule alors dans l’estomac des bébés, ce qui entraîne une occlusion intestinale et la mort par malnutrition. En cas d’ingestion de gros morceaux de plastique, le tube digestif peut également subir des dommages physiques. Chez les poissons, il a été confirmé que plus de 60 % des quelque 500 espèces examinées conservent des microplastiques dans leur organisme15. Les petits poissons, comme les sardines, avalent les microplastiques en même temps que le plancton lorsqu’ils les engloutissent. À mesure que la concentration de microplastiques dans l’eau de mer augmente, il devient impossible d’éviter l’ingestion de microplastiques. On a constaté que plus de 700 espèces marines ingèrent du plastique16, et comme la concentration de plastique dans l’océan augmente chaque année, la quantité ingérée par la faune et la flore marines devrait également augmenter.

Selon des équipes de recherche japonaises, lorsque la concentration de microplastiques dans la mer dépasse 1 gramme par mètre cube, elle a un effet négatif significatif sur la vie marine17. On prévoit que cette concentration pourrait être dépassée dans les années 2060, en particulier dans la couche superficielle du Pacifique Nord, mais les effets pourraient apparaître encore plus tôt sur les fonds marins, où la quantité de plastique est plus importante. En outre, les effets des produits chimiques toxiques contenus dans les plastiques, tels que les additifs, doivent également être pris en compte. Comme décrit ci-dessous, ces produits chimiques peuvent rester longtemps dans l’environnement et avoir un impact très large.

TOXICITÉ DES ADDITIFS PLASTIQUES

En raison de leur petite taille, les microplastiques ne sont pas digérés et sont excrétés dans les matières fécales. La concentration actuelle de microplastiques ne pose donc pas de problème direct aux organismes. Cependant, le problème n’est pas la toxicité du plastique lui-même, mais les produits chimiques nocifs (additifs) qu’il contient. Certains de ces additifs peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes. Par exemple, les polybromodiphényléthers(PBDE), qui ont été utilisés pour améliorer l’ignifugation des plastiques, étaient autrefois largement utilisés dans les appareils électriques et les meubles. Toutefois, en raison de leur persistance dans l’environnement, de leur bioaccumulation dans les organismes, de leur mobilité sur de longues distances et de leur toxicité pour la reproduction, les PBDE ont été désignés comme des polluants organiques persistants (POP) dans le cadre de la convention de Stockholm, et leur utilisation et leur fabrication ont été interdites. De même, les substances chimiques liées au plastique, telles que l’UV-328 des stabilisateurs UV à base de benzotriazole (BZT-UV), l’hexabromocyclododécane (HBCD) et certains composés perfluorés (PFOA) ont récemment été désignés comme POP. Ces additifs sont facilement lessivés des plastiques et lorsque des organismes ingèrent des plastiques, les fluides digestifs extraient les produits chimiques, qui passent ensuite dans le corps et s’accumulent dans les graisses. Les organismes peuvent accumuler ces substances chimiques nocives dans leur corps en ingérant directement ou indirectement des plastiques qui en contiennent. Dans notre étude sur les additifs plastiques dans le foie des requins des grands fonds vivant dans les eaux profondes du Japon, des concentrations élevées de PBDE ont été détectées chez les huit espèces de requins des grands fonds capturées18. Ces substances nocives sont particulièrement présentes dans les organismes situés au sommet de la chaîne alimentaire en raison de la bioamplification. De même, un crustacé, l’isopode Hirondellea gigas, prélevé dans les fonds marins du hadal à plus de 9000 m de

profondeur, contenait les UV-328 des BZT-UV19 (Fig. 7). Ces résultats indiquent que la pollution chimique par les plastiques s’étend à tous les coins de la mer profonde.

MANIPULATION CORRECTE DES MATIÈRES PLASTIQUES

Chaque jour, une grande quantité de plastique passe de la terre à la mer, et une fois qu’il pénètre dans l’océan, il est pratiquement impossible de le récupérer. Il est possible de collecter des débris flottants sur les plages et dans les rivières, mais cela ne représente qu’une petite partie des débris qui se déversent dans la mer. Étant donné qu’il est difficile de récupérer les débris plastiques qui ont déjà pénétré dans la mer, il est important d’empêcher de nouveaux déversements de plastique. Pour y parvenir, des mesures contre les « plastiques à usage unique », qui sont les plus fréquents dans l’océan, sont nécessaires. Nombreux sont ceux qui pensent que le recyclage actif peut résoudre le problème. Cependant, le taux actuel de recyclage des plastiques au niveau mondial est d’environ 10 %, et le taux de recyclage des plastiques recyclés est également d’environ 10 %, ce qui signifie qu’ils ne sont pas perpétuellement recyclés. Le recyclage n’est pas une solution fondamentale ; il est important de réduire la quantité de plastique utilisée et de diminuer la production. En particulier, il est nécessaire de réduire les « plastiques à usage unique » et de passer à des matériaux alternatifs autres que le plastique pour un avenir durable.

Des plastiques biodégradables, qui se décomposent en eau et en dioxyde de carbone, sont en

cours de développement pour se décomposer également dans l’océan20. Toutefois, les plastiques marins biodégradables ne se décomposent pas immédiatement et pourraient, à long terme, causer des problèmes environnementaux similaires à ceux des plastiques ordinaires. Par

conséquent, l’utilisation de plastiques biodégradables marins devrait être limitée à des applications spécifiques présentant des risques associés.

La sensibilisation aux mesures de lutte contre la pollution plastique progresse à l’échelle mondiale et, lors de la conférence des Nations Unies sur l’environnement qui s’est tenue en mars 2022, 175 pays et régions ont convenu d’entamer la préparation d’un traité international visant à résoudre le problème du plastique d’ici à 2025. J’espère des changements positifs significatifs dans la production et l’utilisation du plastique.

1 : R. Geyer, J. R. Jambeck, K. L. Law, Production, use, and fate of all plastics ever made. Science advances 3, e1700782

(2017).

2 : C. Morales-Caselles, J. Viejo, E. Martí, D. González-Fernández, H. Pragnell-Raasch, J. I. González-Gordillo, E. Montero, G. M.

Arroyo, G. Hanke, V. S. Salvo, An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter. Nature

Sustainability 4, 484-493 (2021).

3 : – J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law, Plastic debris inputs from

land into the ocean. science 347, 768-771 (2015).

– L. J. Meijer, T. Van Emmerik, R. Van Der Ent, C. Schmidt, L. Lebreton, More than 1000 rivers account for 80% of global

riverine plastic emissions into the ocean. Science advances 7, eaaz5803 (2021).

– M. L. Kaandorp, D. Lobelle, C. Kehl, H. A. Dijkstra, E. van Sebille, Global mass of buoyant marine plastics dominated by large

long-lived debris. Nature Geoscience 16, 689-694 (2023).

4 : L. Lebreton, A. Andrady, Future scenarios of global plastic debris generation and disposal. Palgrave Communications 5, 1-

11 (2019).

5 : R. Nakajima, T. Miyama, T. Kitahashi, N. Isobe, Y. Nagano, T. Ikuta, K. Oguri, M. Tsuchiya, T. Yoshida, K. Aoki, Plastic after

an extreme storm: The typhoon-induced response of micro-and mesoplastics in coastal waters. Plastic Pollution in the Bay

Areas, (2022).

6 : A. Isobe, S. Iwasaki, The fate of missing ocean plastics: Are they just a marine environmental problem? Science

of the Total Environment 825, 153935 (2022).

7 : – M. L. Kaandorp, D. Lobelle, C. Kehl, H. A. Dijkstra, E. van Sebille, Global mass of buoyant

marine plastic dominated by large long-lived debris. Nature Geoscience 16, 689-694 (2023).

– E. Van Sebille, C. Wilcox, L. Lebreton, N. Maximenko, B. D. Hardesty, J. A. Van Franeker, M.

Eriksen, D. Siegel, F. Galgani, K. L. Law, A global inventory of small floating plastic debris.

Environmental Research Letters 10, 124006 (2015).

8 : A. Isobe, K. Uchida, T. Tokai, S. Iwasaki, East Asian seas: a hot spot of pelagic microplastics. Marine pollution bulletin 101,

618-623 (2015).

9 : R. Nakajima, M. Tsuchiya, A. Yabuki, S. Masuda, T. Kitahashi, Y. Nagano, T. Ikuta, N. Isobe,

H. Nakata, H. Ritchie, Massive occurrence of benthic plastic debris at the abyssal seafloor beneath

the Kuroshio Extension, the North West Pacific. Marine Pollution Bulletin 166, 112188 (2021).

10 : M. Tsuchiya, T. Kitahashi, R. Nakajima, K. Oguri, K. Kawamura, A. Nakamura, K. Nakano,

Y. Maeda, M. Murayama, S. Chiba, Distribution of microplastics in bathyal-to hadal-depth

sediments and transport process along the deep-sea canyon and the Kuroshio Extension in the

Northwest Pacific. Marine Pollution Bulletin 199, 115466 (2024).

11 : R. Nakajima, M. Tsuchiya, A. Yabuki, S. Masuda, T. Kitahashi, Y. Nagano, T. Ikuta, N. Isobe, H.

Nakata, H. Ritchie, Massive occurrence of benthic plastic debris at the abyssal seafloor beneath

the Kuroshio Extension, the North West Pacific. Marine Pollution Bulletin 166, 112188 (2021).

12 : S. Zhao, T. J. Mincer, L. Lebreton, M. Egger, Pelagic microplastics in the North Pacific Subtropical Gyre: A prevalent

anthropogenic component of the particulate organic carbon pool. PNAS nexus 2, pgad070 (2023).

13 : A. Stubbins, K. L. Law, S. E. Muñoz, T. S. Bianchi, L. Zhu, Plastics in the Earth system. Science 373, 51-55 (2021).

14 : M. S. Savoca, M. E. Wohlfeil, S. E. Ebeler, G. A. Nevitt, Marine plastic debris emits a keystone infochemical for

olfactory foraging seabirds. Science advances 2, e1600395 (2016).

15 : A. Markic, J.-C. Gaertner, N. Gaertner-Mazouni, A. A. Koelmans, Plastic ingestion by marine

fish in the wild. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 50, 657-697 (2020).

16 : S. Kühn, J. A. Van Franeker, Quantitative overview of marine debris ingested by marine megafauna. Marine pollution

bulletin 151, 110858 (2020).

17 : A. Isobe, S. Iwasaki, K. Uchida, T. Tokai, Abundance of non-conservative microplastics in the upper ocean from 1957 to

2066. Nature communications 10, 417 (2019).

18 : R. Nakajima, M. Kawato, Y. Fujiwara, S. Tsuchida, H. Ritchie, K. Fujikura, Occurrence and levels of polybrominated

diphenyl ethers (PBDEs) in deep-sea sharks from Suruga Bay, Japan. Marine Pollution Bulletin 176, 113427 (2022).

19 : R. Nakajima, T. Ikuta, K. Oguri, H. Ritchie, Occurrence of polybrominated diphenyl ethers

and benzotriazole UV stabilizers in the hadal amphipod Hirondellea gigas. iScience 26, (2023).

20 : T. Omura, N. Isobe, T. Miura, S. i. Ishii, M. Mori, Y. Ishitani, S. Kimura, K. Hidaka, K. Komiyama, M. Suzuki, Microbial

decomposition of biodegradable plastics on the deep-sea floor. Nature Communications 15, 568 (2024).

©JAMSTEC

Fig. 1.

Microplastiques collectés à l’aide d’un filet à neuston

dans la mer autour du Japon. Les morceaux de

plastique inférieurs à 5 mm sont appelés

microplastiques. Actuellement, plus de 170 000

milliards de microplastiques flottent à la surface des

océans.

©JAMSTEC

Fig. 2.

Déchets plastiques s’accumulant sur les fonds marins

au large de la côte nord-est du Japon (à une

profondeur de 660 m). Les plastiques flottants

coulent après avoir été alourdis par la fixation

d’algues et d’autres organismes

©JAMSTEC

Fig. 3.

Zones prévues d’accumulation de débris marins dans

le gyre de recirculation du Kuroshio et le gyre de

recirculation de l’extension du Kuroshio près du Japon.

©JAMSTEC

Fig. 4.

Sac en plastique trouvé sur le fond marin au large de

la péninsule de Boso, au Japon (à une profondeur de

5814 m). Les déchets d’emballage tels que lessacssont

les plus courants dans les grands fonds marins.

©JAMSTEC

Fig. 5.

Des déchets de ballons ont été trouvéssurle fond marin

à une profondeur de 5813 m. Il s’agit du record de

déchets de ballons le plus profond au monde.

©JAMSTEC

Fig. 6.

Emballages alimentaires prélevés sur le fond marin au

large de la péninsule de Boso (à une profondeur de

5707 m). L’impression, fabriquée en 1984, est encore

lisible (déchet datant d’il y a 35 ans). Les plastiques ne

sont pas décomposés par les organismes et on estime

qu’il faut des centaines, voire des milliers d’années

pour qu’ils se désintègrent complètement.

©JAMSTEC

Fig. 7.

Uncrustacé,l’Hirondellea gigasrecueillisurle fondmarin

à une profondeur de 9200 m au large de la péninsule

de Boso. Des produits chimiques nocifs utilisés dansles

plastiques(UV-328) ont été détectés à l’intérieur de son

corps.